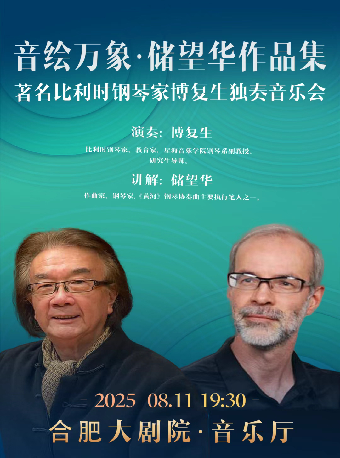

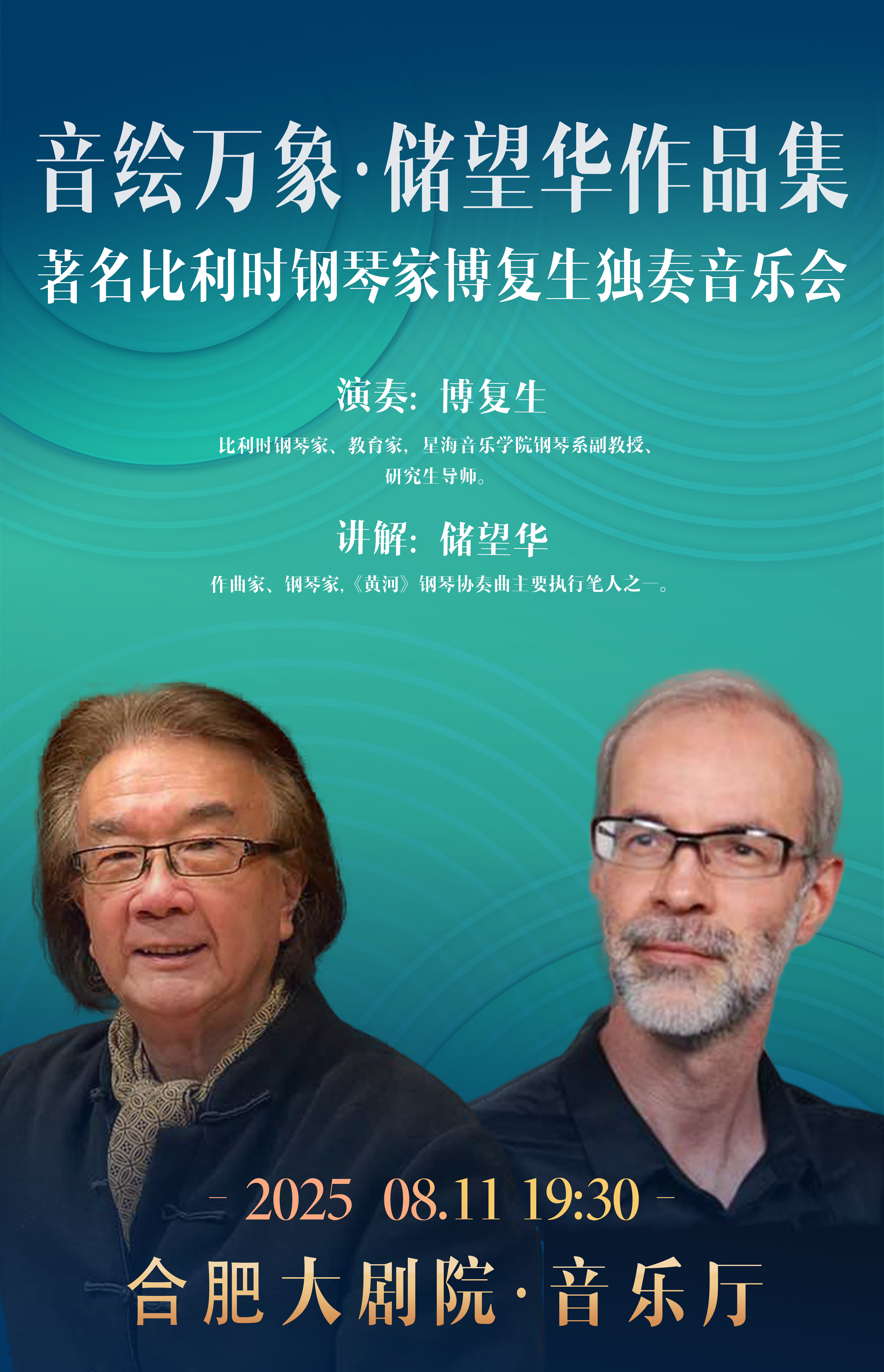

音绘万象·储望华作品集|著名比利时钢琴家

博复生独奏音乐会

(代售)

演出时间

2025年8月11日 19:30

演出时长

约105分钟(含中场休息15分钟)

演出地点

合肥大剧院 · 音乐厅

票价

380/300/200/100元

早鸟特惠

*限时6折

228/180/120/60元

*本场演出不适用退票机制和剧院会员机制

演奏:博复生

比利时钢琴家、教育家,星海音乐学院钢琴系副教授、研究生导师。

讲解:储望华

作曲家、钢琴家,《黄河》钢琴协奏曲主要执行笔人之一。

由作曲家储望华本人亲临现场讲解,

钢琴家博复生演奏的专场音乐会。

这场音乐会涵盖了储望华跨越六十余载的整个创作生涯,从早期作品直至最新力作。尽管风格时期各异、体裁内容不同,但所有作品都饱含对西方乐器钢琴的热爱,并将中国音乐文化元素融汇于钢琴艺术之中。 并且,这些作品基于作曲家深厚的文化积淀与独特的人生阅历,淋漓尽致地展现了他丰盈深邃的精神世界。

曲目单

(一) 江南情景组曲

1. 田间晓唱

2. 纺纱谣

3. 堤边春柳

4. 短诉

5. 荡湖船

(二)第一奏鸣曲

1. 第一乐章-庄严的中板

2. 第二乐章-如歌的行板

3. 第三乐章-回旋曲 活跃的小快板

(三)三首前奏曲

1. 筝箫吟

2. 幽谷潺音

3. 摇篮曲

(四) 四首民歌

1. 刘海砍樵

2. 在那遥远的地方

3. 情歌

4. 猜调

(五)《茉莉花幻想曲》

(六) 12首音乐会练习曲

音乐家简介

储望华

旅澳华裔作曲家、钢琴家。

《黄河》钢琴协奏曲的主要执笔人之一,并对该作品的钢琴独奏部分做出了重大贡献。半个多世纪以来,储望华改编或创作的《翻身的日子》《筝箫吟》《二泉映月》《新疆隨想曲》《南海小哨兵》《茉莉花幻想曲》《18首中外通俗名曲四手联弹》等钢琴作品,在教学、考级、演奏、比赛中,受到了各地師生以及广大听众们的喜爱和欢迎。

1963年毕业于中央音乐学院钢琴系并留校任教,1982年,赴澳大利亚墨尔本大学深造现代作曲,1985年获墨尔本大学音乐硕士,1987年荣获澳大利亚埃伯特.迈基(Albert H Maggs)作曲大奖,并成为澳大利亚音乐中心常任代表。他的音乐创作扩展到交响乐、室内乐以及声乐、器乐等方面。他创作的《灰烬星期三》《秋之泣》《絲绸之路》等交响乐作品和《萨克斯管协奏曲》《手风琴协奏曲【生命之歌】》等,在澳大利亚和中国公演,合唱《华夏情怀》在中国香港公演,打击乐独奏《十面埋伏》在墨尔本和中国台北演出,《第二钢琴协曲》在瑞典公演,《第三钢琴协奏曲》在深玔、北京公演。 2013年12月中国国家交响乐团在北京音乐厅举行了“华夏情怀——储望华交响乐.钢琴作品演奏会”。

在1956年第一届全国音乐周上,年仅14岁的储望华的处女作二胡独奏曲《村歌》参加了演出,《人民日报》称他为“戴红领巾的作曲者”。1979年由中央音乐学院钢琴系举行了“储望华钢琴作品音乐会”,为此院长赵沨曾在《人民音乐》撰文称:这在中国音乐史上,一个音乐会全部演奏一位作曲家的作品,还是第一次。

作为钢琴家,他多年来先后在澳大利亚墨尔夲、ABC电台、北京、上海、广卅、深玔等城市举行个人钢琴独奏会。2011年曾和著名女钢琴家鲍蕙荞合作举行“华夏情怀——储望华钢琴作品音乐会”,在北京、广州、武汉、重庆等11城市巡回演出,他曾于1992年和2017年两次在澳大利亚公演了《黄河》钢琴协奏曲。

储望华音乐作品的主要特点,是在民族风格方面的尝试探索,和他很多钢琴曲中的“可弹性”“可听性” “可教性”。他的生活和创作经历、个性气质和创作背景,奠定了他的钢琴音乐的特点, 从音乐调式色彩、和声织体、节奏韵律等手法,表现了在他的音乐作品内容中,寻求“中国风格”的含蓄美和自然美。储望华钢琴作品不仅具有中国优秀钢琴音乐的共性,还以其鲜明的个性和魅力,对中国钢琴音乐的发展起了重要的推动作用。

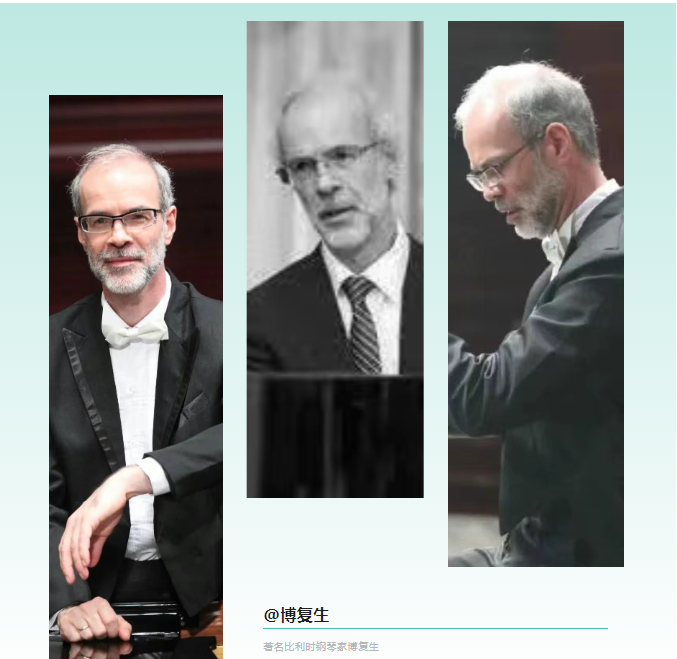

博复生

比利时造诣较深的钢琴家。

1985年于安特卫普音乐学院毕业后进入鲁文蕾蒙斯音乐学院专攻钢琴家专业一年,获得该院最高学位。随后,考入著名的伊丽莎白音乐学府,在著名匈牙利钢琴家肯德 (Levente Kende) 的指导下,研修钢琴演奏专业三年,1989年获得该学府最高学位后毕业。次年,受聘于鲁文蕾蒙斯音乐学院,任教至今,现为该院钢琴演奏专业教授。自1995至2004年,同时受聘于伊丽莎白音乐学府,为其常任钢琴伴奏师。

博复生教授钢琴演奏活动足迹遍及比利时和欧洲各国。在德国和奥地利获得世界闻名的钢琴大师克黑尔 (Rudolf Kehrer) 和巴士克若夫 (Dimitri Bashkirov) 的嘉许和指导;在俄罗斯参加过作曲家亚历山大·斯克里亚宾钢琴曲研究会,并应邀于莫斯科斯克里亚宾纪念馆举办了斯克里亚宾钢琴曲演奏会;在南斯拉夫参加过贝尔格莱德国际钢琴大赛并获奖。此外,在法国、德国、荷兰、瑞典、瑞士、丹麦、芬兰、奥地利以及拉丁美洲的墨西哥、亚洲的中国等国均举办过演奏会。博复生曲目广泛。除了独奏或与乐团合作演奏钢琴协奏曲以外,他还经常为其他音乐家如伊丽莎白女王比赛获奖的小提琴家伊万诺夫 (Yossif Ivanov)、卡托 (Lorenzo Gatto)、中国女高音陈其莲、白俄大提琴家科马 (Natalia Khoma)、英国长笛大师怀 (Trevor Wye) 等伴奏。最近和著名钢琴家朱楣合作演奏双钢琴。

2009年定居中国,2012年受聘于广州星海音乐学院,为该院钢琴系副教授。最近几年,其学生在国内外钢琴比赛中获奖、考入了科隆、萨尔茨堡、洛杉矶、伦敦(Royal College)等音乐学院。

曲目导赏

江南情景组曲

《江南情景》组曲是储望华的第一部钢琴作品,创作于1959年。该曲的音乐素材源自作曲家于1957年随中央音乐学院附中采风小组到江苏江阴搜集的民间音乐,音乐风格淳朴自然,展现了乡间田野,江南水乡的独特风采。作品共由五首小曲组成,分别展现了田间耕种、堤边春柳、情侣互诉、妇女纺纱以及节庆赛龙舟的鲜活场景,充满了江南风情。运用传统的民族五声调式旋律及和声手法,通过极富歌唱性的旋律、对答式的织体和简单的乐段式结构来刻画江南人民纯朴自然、委婉柔情的形象。

第一奏鸣曲 (1981)

《第一奏鸣曲》的形式严谨,钢琴技法较复杂,并探索了音乐作品中哲理性内容的表现和对历史悲剧的反思

庄严的中板

第一乐章呈示部主部主题严肃深沉,带有一定的悲剧性,表现了人生道路的坎坷曲折; 当主部主题再现时音乐变得深沉悲恻,在荒凉寂寥的意境中结束整个乐章。

如歌的行板

第二乐章的朴素、温柔、如歌的旋律,在充满对比性和戏剧性的第一乐章之后带来安慰和安宁

回旋曲活跃的小快板

第三乐章是一个动力性很强、富有进取精神的乐章,回旋曲式,主题活泼,带有西南少数民族音乐风格插部抒情明朗,像是描绘了江南的秀丽风光。当这一乐章将结束时,音乐富有生机和动力,全曲在充满青春活力和富有进取精神的气氛中终结,具有经历历史沧桑后深刻的感悟

三首前奏曲

筝箫吟 (1961)

构思精巧, 技术丰富,具有鲜明的民族风格,在创作技法上有了许多的创新与变革,而且在遵循西方钢琴艺术规律的同时,融入了中国传统艺术的精髓,是融中西方文化于钢琴创作的典范

幽谷潺音 (1961)

“幽”有深远、僻静、昏暗之意。“潺”,溪水、泉水的流动,“幽谷潺音”即是在僻静山谷中潺潺的流水声声。作品 《幽谷潺音》是储望华于1975年游历青岛崂山有感而作的一 首前奏曲。全曲为观景人展现了幽静而充满迷人魅力的山 谷、飞派的浪花与涓涓的溪流之声

摇篮曲 (1961)

一首温柔的、充满母爱的前奏曲

短诉

四首 《中国民歌》

四首 《中国民歌》,是作曲家根据中国不同地区的民歌编写而成。四首钢琴曲分别基于湖南、青海、四川和云南的民歌。作品的创作年代相隔20年之久,因此在创作手法上也有很大的不同。从中可以看出作曲家创作思想变化发展的轨迹。

《茉莉花幻想曲》

《“茉莉花”幻想曲》是作曲家创作于2003年的一首重要钢琴作品。民歌《茉莉花》是世界上传唱度最广的中国民歌,有很多版本。储望华选择了其中更朴素明快的江苏“茉莉花”版本旋律作为动机,创作了这首幻想曲,讲述了一段凄美的爱情故事。此曲充满了东方美学情趣。有着“借物咏人”、“寓情于景”、“情景交融”等特点。

12首音乐会练习(2023)

12首音乐会练习曲 (2023)是中国钢琴音乐的重要新作,既延续了肖邦、德彪西等大师的“钢琴练习曲”传统,又以五声调式为核心,融合现代技法与中国音乐神韵。整套作品结构精巧,技术性与艺术性并重,是一幅充满了中国人文情怀的画卷。

第1首

铿锵有力、明快的开场曲,采用ABA结构。A段充满动力感,B段俏皮活泼,灵感与京剧音乐有相似之处。技术难点在于持续的16分音符线条和双手的镜映对称弹奏,要求力量与精准配合,是全套中最具挑战性的练习曲之一。

第2首

抒情而富有表现力,旋律包含大音程跳跃(五度、七度等),带有中国五声音阶色彩。情感细腻,兼具温暖与感伤,和声语言现代而独特。演奏需注重连奏与音色的层次控制,尾声部分的和声尤为动人。

第3首

类似谐谑曲风格,活泼轻快,技术相对直接。全曲需颗粒性触键,适合学生练习节奏感和声音的清晰度。

第4首

专注于平行四度技巧,以五声音阶为基础,色彩斑斓。双音演奏需突出上方声部,下方声部轻盈断奏。调式转换频繁,需敏感表现中国韵味的细腻变化。

第5首

托卡塔风格,动力十足,作为第一部分的“终曲”。全曲以强力度(mf-fff)为主,节奏脉搏强烈,类似拉丁美洲节奏。双手交替弹奏需均匀有力,高潮部分需合理规划音量层次。

第6首

缓慢而悲伤,旋律由快速重复音串联成长线条,类似《黄河》协奏曲的轮指段落。情感深沉,分句结构可借鉴诗歌“起承转合”原则,需注重踏板与旋律的连贯性。

第7首

ABA结构,柔美如流水,右手五声音阶的平行五度旋律与左手和声交融。拍号变化频繁但音乐流畅,B段带有山歌风格,尾声以延音记号营造疲惫与忧伤。

第8首

最具现代感和悲怆张力的一首,复功能和弦需饱满有力,不回避不协和音的刺耳感。结构对比强烈,开头与再现部的强力和弦如直面风暴,结尾无缓和,极具戏剧性。

第9首

内省而哲学化,运用黑键滑音模仿古筝音色。引用作曲家旧作《筝箫吟》旋律,结尾小二度增添苦涩。演奏需极弱控制(pp-ppp),体现“大音希声”的道家意境。

第10首

明亮欢快的“终乐章”开场曲,右手纯白键跑动,轻盈俏皮。结构为A1-2-3-B-A1',B段温柔如箫声,与A段形成阴阳对比。技术类似肖邦练习曲,但具五声调式特色。

第11首

以左手力度与灵活性训练为主,A段激情强劲,B段同一旋律先后以柔和与热情呈现。右手和弦伴奏需精准不喧宾夺主,结构为A-B-A加辉煌尾声。

第12首

八度技巧练习曲,A段强力辉煌(五声音阶八度),B段温柔如歌,左手旋律需连奏处理。尾声双手八度交替,将全套推向高潮结束,技术难度高但效果震撼。